Vienne, “Café Hawelka”.

Il y a un homme assis à une table.

Celui avec le chapeau.

Il a jeté en vrac devant lui tous les morceaux éclatés de sa vie trop lourde. Il essaie de faire un tri.

Je m’approche, invisible, et je lis les morceaux par dessus son épaule. En touriste, en boudant presque, comme quelqu’un qui s’y connaît en poèmes et que l’on a chargé de donner une note ou une appréciation...

Au bout de quelques jours et nuits de maturation, j’étais comme déchiquetée de partout. Une mélancolie insidieuse avait corrodé mon sang.

En écho à ce recueil de poèmes je lui dédiai cet essai méritoire...

un p’tit dernier pour la route, essai méritoire en trois pages

Comment peux-tu gaspiller toute cette rage à sans cesse essayer de m’éviter et de me fuir, puisqu’à chaque instant tu m’appelles ?

Pas un geste que tu ne fasses, pas un mot articulé qui n’ait pour raison de provoquer mon orgueil.

Tu piétines ma toute puissance comme si tu pouvais l’amoindrir et la vaincre.

Tu me tournes le dos, tu esquisses quelques pas affairés dans une direction subitement imprévue, et cependant tu jettes par dessus ton épaule un regard oblique et tortueux, pour t’assurer que je suis toujours dans le rayon de ton activité vaine, dans le champ de ta pitoyable fiction.

Avec quelle maladroite naïveté tu joues le jeu de m’ignorer, comme tu le fais quand tu veux séduire une femme pour la coucher dans ton lit. Tu espères exciter mon amour-propre en faisant comme si tu ne me voyais pas.

Parfois tu m’abordes avec cette fausse bonhomie (qui exalte si bien ton charme et ses vertus manipulatrices) et tu me dédies une boutade ou un poème avec ton air de ne pas y toucher.

Tout dénué de méfiance, et des possibilités de retranchement qu’elle permet, tu livres crûment le récit de tes exploits à la curiosité publique, et j’y entends des aveux d’adoration... « ... je bandais dans un ventre de chair morte... », expliques-tu pour prouver ta bonne volonté de ne pas m’exclure de l’évolution de ton histoire.

Tu m’approches du plus près que tu peux, mais je te fais tellement peur, et tu essaies de m’apprivoiser en baisant des presque-cadavres.

A tout prix, à toute chair tu caresses ton sexe ardent de vivre infiniment. Tu triomphes de tes propres mains qui ne peuvent jamais l’arracher de toi.

Mais avant d’adhérer à tes propres os, c’est sur moi que ta chair repose. C’est moi qui fait battre ton sang, c’est moi qui fait exulter ton ventre.

Et tu me repousses comme tu repousses une ancienne maîtresse dont tu t’es lassé.

Et je te dis que c’est moi que tu aimes depuis toujours. Tes éternelles fiancées s’évanouissent à l’instant où, des yeux et du ventre, elles abdiquent d’elles-mêmes et tu entends sans surprise le serment qu’elles exhalent, comme un obligatoire hommage à ta virilité.

Indifférent au tribut qu’elles t’ont acquitté pour jouir de toi, tu cherches dans leurs yeux noyés un autre assouvissement, plus parfait, plus persistant, plus à la mesure de ta démesure, plus conforme à ton mérite.

Et ce corps qui palpite et qui t’agrippe de toute sa force, tu me le jettes déjà en offrande : « regarde, Mort, cette victime magnifique que j’ai tué pour toi », et l’ultime coup de reins que tu donnes n’est plus pour elle. C’est moi que tu rappelles, tu ne voulais trouver l’oubli de moi que pour me retrouver plus proche, plus réelle, plus décharnée, plus osseuse. Plus inéluctable. Plus vraie.

Ton cerveau d’homme est piégé par cette caricature d’os assemblés comme ceux des squelettes des salles d’anatomie pathologique dans les Facultés de Médecine, sous un suaire drapé comme une misérable cape d’indigence : ce n’est pas moi que ton imagination rencontre.

Moi je suis le brasier de glace illimité. Je suis ton amante intemporelle. Fidèle réflexion de tes folies multiples je figerai ton espoir dans la splendeur du néant enfin accessible.

Ote ces peintures de guerre. Enlève ce masque de comédie. Oublie cette malle et les oripeaux que tu y trouvas jadis, tu vois bien qu’ils sont trop petits et tu fais peine, ainsi déguisé pour un rôle qui n’est plus de ton registre.

Affermis tes lèvres tremblantes en grimace, je vais briser tes dents.

Je vais déchirer ton ventre et tes entrailles exploseront si fort que tu commenceras à me comprendre et à m'aimer

Je promenais dans mon sac à dos le Café de Vienne.

Une marche sans fin, sans horaire, droit vers le soleil, tandis que la mer s’écartait à mon passage et que le fil de funambule qui me servait de guide soit doux à mes pieds nus comme du sable chaud.

A chaque mouvement de mes bracelets ta voix disait ; « je bande dans un ventre de chair morte ». J’étais Laurence, j’étais Florence. J’étais Lisa et Benjamine. J’étais Marilyn la Sublime et j’étais jalouse de la vieille Madame Romeux, que tu avais vraiment baisée à travers la cloison.

Et puis, fugitives et lancinantes, les spéculations classiques : déjà tes mains qui écartent mes cuisses et maintiennent mes genoux près de mes épaules, pour que tu pénètres mon ventre et que je connaisse le goût des larmes versées sur ton absence. Ton regard passe lentement sur moi, sur ma peau qui flotte autour de mes os et je bois sans révolte cette humiliation parce que c’est toi qui me la donnes. La honte diffuse de t’avoir désiré si violemment, de n’avoir pu te résister, de m’être à moi-même tendu ce piège, et d’avoir à t’arracher mon plaisir comme une charité. Et les eaux se referment sur ces Noces Blafardes, sur la même-pas-putain sacrilège. Et mes yeux se referment sur d’autres Noces, sur le temps où tu épousais des fées aux cheveux rouges, sur le temps où tu changeais en miel le sang qui coulait de nos entailles, l’encre à signer les pactes d’éternité.

Alors il ne restait plus rien de moi : j’étais la Mort elle-même, je te séduisais, je te disais « baises-moi » et tu étais à ma merci, je te torturais pour que tu me regardes jouir, le cachet de la poste faisant foi.

<cite>antredalice.nuxit.net</cite>

Je suis reconnaissante à cet homme de m’avoir inspiré ces lignes, et donné la hardiesse de les soumettre à lecture. Que la valeur littéraire ou poétique en soit discutable je n’en disconviendrai pas. Ce que j’ai apprécié si bien c’est cette exceptionnelle permission de donner toute la mesure, toute la démesure de mon désir charnel sous une forme intellectualisée, anoblie. Le danger de faire l’amour pour de vrai avec B. était une évidence. Il est le genre de rêveur fou qui ne peut tomber amoureux d’une fille que s’il l’aperçoit vêtue de mousseline de soie blanche, le visage empreint d’une gravité solennelle sous une cascade de boucles blondes, faisant voltiger ses longues mains sur les claviers des grandes orgues dans le clair obscur d’une cathédrale. Alors il la désire si fort qu’il marcherait pieds nus sur des tessons de verre pour aller jusqu’à elle.

Et il le fait... et constate que cette apparition céleste n’est autre qu’un être humain qui joue une partition de musique sur l’orgue de l’église et qu’elle est faite de chair et d’os, qu’elle s’est peut être cassé un ongle, ou qu’elle n’arrête pas de cligner des paupières, ou qu’elle porte une montre de pacotille, ou tout autre détail qui l’humanise et la ravale au rang du commun des mortels.

Il n’a plus envie d’elle. Il la prendra tout de même à l’occasion, il n’aime pas avoir fait tout ce trajet pour des prunes. Mais ce n’est pas ce qu’il voulait, et il repart bientôt pour de nouvelles aventures.

Je lui suis reconnaissante aussi d’avoir repoussé mes propositions directes, d’avoir voulu préserver mon impalpabilité de fille d’encre et de papier. Et surtout de m’avoir encouragée à ne pas cesser de lui envoyer ces fantasmes, sagement rangés dans le quadrillage des feuilles de cahiers d’écolier.

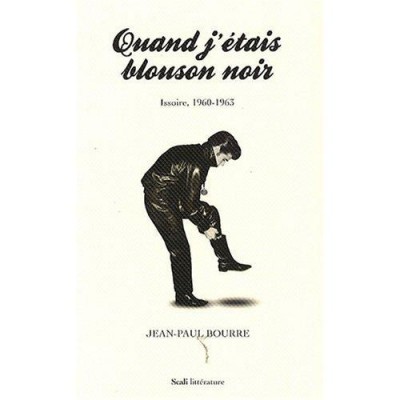

http://www.myspace.com/jean_paul_bourre