○

Brutes-de-chez-brut-Châtelet-les-Halles...

Quand j’étais petite le r.e.r. n’existait pas, ni ce village souterrain avec les piano-bars, les boutiques de fringues, les endroits de rendez-vous branchés, la Fnac... On descendait à “Châtelet”, ou on descendait aux “Halles”.

Ça me semble le top du plouc de dire “Châtelet-les-Halles”, ça me mange mon enfance, mon Paris qui est “au-dessus”, la colonne Saint-Jacques, l’église Saint-Merri, les monuments tous gris.

C’est un nom sur le plan de métro et le touriste qui descend à cette station peut passer sa journée entière dans ce “mall underground” sans imaginer qu’au dessus de lui se trouvait le marché en gros de la Ville, et que la vie là-haut commençait à quatre heures du matin, que des bouchers se saluaient, la gitane maïs aux lèvres, charriant sur l’épaule des quartiers de bœufs entre les rats cherchant pitance et les fruits et primeurs jonglant avec des cagettes de légumes.

“Les Halles”, le ventre sanglant de Paris.

“Châtelet-les Halles”, le haut-lieu aseptisé des emplettes toutes catégories.

L’autre station rebaptisée dont le nom me fait halluciner, c’est “Charles-de-Gaulle-Etoile”. Descendre à Etoile, c’était l’assurance de débarquer sur le coeur en Arc de Triomphe d’une étoile dont les bras sont ces larges avenues hausmmaniennes...

Descendre à Charles-de-Gaulle-Etoile ça fait presque pitié, ça sonne comme une mésalliance. C’est trop long. Top plouc. Je bois un express au zinc des Deux Palais, une brasserie rococco en face du Palais de Justice, entre le Châtelet et la Fontaine Saint-Michel.

Le ciel est bleu insolent, le soleil pâle et triomphal.

Il fait froid comme une fin de mois de novembre.

Tout à coup une cohorte de photographes papillonne sur le trottoir et se bouscule pour entrer dans la brasserie. A sa suite, Maître Collard, celui qui a sa marionnette dans les guignols de Canal +. Il passe près de moi et me regarde de ses yeux bleus brumeux. Je lui décoche un sourire navré : ce n’est pas pour lui que j’étais venue.

Je dois me présenter à treize heures trente à la Chambre 26 du tribunal correctionnel où je suis convoquée pour y être jugée pour non-représentation d’enfant pour la période du 8 mai au 29 juin 2001 au père de Andréane, qui était en droit de la réclamer.

Je suis sûre du dossier que j’ai constitué : j’ai les radiographies de son avant-bras et plusieurs certificats d’hôpitaux et de chirurgiens qui indiquent qu’elle porte un plâtre depuis la naissance des doigts jusqu’au milieu du bras, ceci pour prévenir le mouvement de torsion qui empêcheraient les minces os, radius et cubitus, de se ressouder comme il faut.

Il fallait qu’elle soit avec moi, dans cette circonstance, pour que je puisse m’occuper de sa toilette, de son shampooing, et de menues choses quotidiennes.

J’ai aussi une lettre écrite de sa main où elle annonce qu’elle ne veut pas revoir les époux Deresne (il s’agit de son père et de sa marâtre), pour les raisons qu’elle explique...

J’ai aussi la main-courante établie par le brigadier P., du commissariat de Paris XIXème, où il est clairement établi que les époux Deresne n’étaient pas chez eux lorsque j’ai voulu leur “représenter” Andréane.

Même si j’avais eu les clés de cet appartement (et ce n’était pas le cas), je me voyais mal l’y laisser seule.

Mon dossier me paraissait solide et je n’ai pas demandé que l’audience soit reportée lorsque la présidente du tribunal m’a proposé cette possibilité : je n’étais pas “représentée”, et c’était mon droit de citoyenne d’être assistée par un avocat.

Or, je venais de passer plus de cinq heures dans ce tribunal correctionnel, les yeux rivés sur les Saints en pierre qui couronnent la Sainte-Chapelle, à essayer de deviner leur nom, respectivement et respectueusement. On reconnaît Saint-Jean à son aigle, Saint-Roch à son chien, Saint-Pierre à son trousseau de clefs, l’Archange Saint-Michel à son glaive de feu. Je ne reconnaissais personne. Et j’étais saturée de toutes les histoires que je venais d’entendre : les convocations sont données pour le début de l’après midi à tous les protagonistes d’une vingtaine d’affaires, qui seront traitées une par une devant tout le monde, sans aucune confidentialité.

Dans la majorité des cas ce sont les papas qui ne veulent pas payer une pension alimentaire, c’est fastidieux et glauque.

Il y a eu cette femme algérienne, jeune et jolie, qui depuis deux ans et demi n’avait aucune nouvelle de ses deux enfants, séquestrés par le père, algérien lui aussi. Là j’ai pleuré parce que la maman pleurait aussi. Sinon c’était la barbe tout du long et je n’avais pas envie de remettre ça à une autre fois, aussi ai-je dédaigné la bouée tendue par la présidente : solliciter l’assistance d’un avocat, remettre cette audience à une date ultérieure, gagner du temps...

Mais !

Je n’étais pas très nette par rapport à cette histoire : lorsque j’ai reçu le papier me convoquant au tribunal correctionnel, j’ai envoyé une photocopie à la radio “ici et maintenant”, à l’attention de mon animateur préféré, qui ne manquerait pas de se reconnaître. Le motif dérisoire et plan-plan “non-représentation d’enfant” ne figurant à aucun moment sur le document, j’ai fait un stupide coup de frime. J’ai voulu susciter sa curiosité et lui laisser penser que moi aussi j’étais une tueuse, une vraie de vraie qui a des ennuis avec la justice, comme Florence Rey. Florence Rey dont il célèbre l’attitude rebelle dans son livre “Génération chaos”, et à qui il dédie souvent son émission. Qu’il aime pour ses yeux bleus dilatés de terreur, cernée de flicaille dans la nuit noire place de la Nation, son compagnon refroidi à ses pieds. Il l’aime pour ce qu’elle incarne de folie déjantée et jusqu’auboutiste, il l’aime parce qu’elle a fait la couverture de Paris-Match. Qu’est-ce que j’espérais avec ma misérable convocation au tribunal correctionnel ? Qu’il se mette à me trouver géniale et à m’aimer moi aussi ?

Au sortir de l’audience, dix-neuf heures vingt, j’en étais quitte pour trois mois de prison avec sursis, deux ans de mise à l’épreuve, assortis de l’obligation de me faire soigner ma folie et de trouver du travail !

J’ai marché dans la nuit tombée sur le quartier latin, j’ai longé les grilles du jardin du Luxembourg. Cette mascarade juridico-merdique m’avait épuisée ; je me suis souvenue que je devais ramener des cordes de guitare pour Léo. Je m’engouffrai dans un métro pour atteindre la rue de Douai ; tous les magasins de musique étaient déjà fermés. Je marchai encore, jusqu’à la gare Saint-Lazare. Quelle journée étrange... Ce soir je dérogeais à mon habitude de remercier Dieu de tout ce qu’Il a bien voulu m’accorder, les bonnes choses comme les mauvaises. Dans le train qui me ramenait à la maison, je faisais semblant d’avoir à lire un meilleur livre que “Grâces et Louanges à mon Créateur aux impénétrables desseins”.

Dès le lendemain je m’obligeais à un examen plus pointu du document où la sanction dont je faisais l’objet était détaillée.

Trois mois de prison, un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans. La vie entière n’étant rien d’autre qu’un sursis avec mise à l’épreuve, j’ai réalisé que rien n’était vraiment changé... Au moins j’avais, moi, un papier officiellement estampillé pour me le rappeler, si par étourderie ou défaut de mémoire j’en venais à me demander ce que diantre j’étais bien venue faire sur cette terre...

Obligation d’aller consulter un psychiatre pour soigner ma folie. Hors de question. Je me détesterais d’aller de plein gré gaspiller mon temps dans la sinistre salle d’attente d’un cabinet de psychiatre, où l’on côtoie des pauvres gens paranoïaques et abrutis de neuroleptiques ; ce n’est pas sain de participer pendant une heure ou deux à ce rassemblement de visages anxieux et d’yeux vides. Sans compter que c’est peut être contagieux, les malaises qu’ils se trimballent...

Obligation de trouver un travail. Encore un de mes traits de génie qui fait flop en touchant sa cible : j’écrivais à l’attention de Fabien Waki, un des pères fondateurs de la radio “ici et maintenant”, une lettre pas mal tournée en forme de candidature spontanée. Car monsieur Fabien Waki est une sorte de président directeur général d’un magasin bien implanté sur Paris, qui s’appelle Tati et qui vend du textile.

Il y a un TATI Montparnasse et un TATI Barbès.

<cite>idfcentre.le-rsi.fr</cite>

A monsieur Fabien Waki.

objet : candidature spontanée.

Monsieur le président directeur général,

J’ai une tante qui s’appelle Louise et qui a tellement de la maille qu’elle peut avoir à son service une dame qui fait le ménage, une dame qui fait les courses et la cuisine, une dame qui répond au téléphone et un homme de peine, un bel homme qui vient du Maroc.

Longtemps, on a cru qu’il était le neveu favori d’une dame qui le gâtait en blanc de maison, car il ramenait chez Louise des draps, torchons, serviettes, nappes, et disait d’un air ravi : “C’est cadeau Tatie Barbiche !” (les vieilles dames ont parfois des poils sur le menton).

On a fini par comprendre le vrai sens de la phrase : “C’est pas cher à TATI Barbès”.

C’est la seule histoire que j’ai pour vous : ma tante Louise n’a pas de barbiche, et tous les autres sont morts. Est-ce que ça vous fait pleurer de lire que je n’ai plus de famille ?

Sinon le véritable objet de ma lettre c’est que j’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance un emploi fictif à temps complet dans votre entreprise de blanc de maison.

S’il faut coucher avec le patron je demande quarante-huit heures de préparation psychologique préalablement à la prise de fonction.

Je lui expliquai pourquoi il était important pour moi de trouver un emploi :

J’ai été condamnée par le tribunal correctionnel à trouver un emploi. ça ne nous arrange pas bien d’être dans le faisceau de projecteur de ces gens de justice, parce que :

(et là j’ai collé une photo de moi, une où je suis jolie, l’air un peu canaille, belle tenue dos bien droit, avec pour légende :WE GROW OUR OWN)

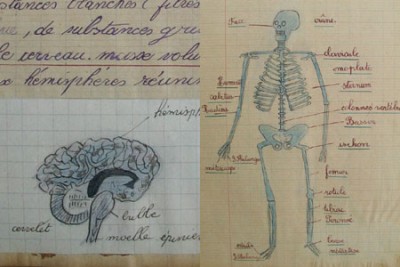

A ce jour aucune suite n’a été donnée à cette demande de candidature spontanée. Je l’avais pourtant rédigée sur le verso d’une photocopie où l’on pouvait lire cette poésie, une des plus jolies de notre école primaire

Janvier prend la neige pour châle

Février fait glisser nos pas

Mars, de ses doigts de soleil pâle

jette des grêlons aux lilas.

Avril s’accroche aux branches vertes

Mai travaille aux chapeaux fleuris

Juin fait pencher la rose ouverte

Sur le beau foin qui craque et rit.

Juillet met les oeufs dans leurs coques

Août sur les épis mûrs s’endort ;

Septembre, aux longs soirs équivoques

Glisse partout ses feuilles d’or.

Octobre a toutes les colères,

Novembre a toutes les chansons

des ruisseaux débordant d’eau claire

Et Décembre a tous les frissons.

C’est “La Ronde des Mois”, de Rosemonde Gérard.

Elle est encore plus jolie quand on la voit écrite par une écriture d’enfant, bien ronde, bien appliquée, avec une illustration sur la page en regard.